'바람이 분다.

시린 향기 속에 지난 시간을 되돌린다.

여름 끝에 선 너의 뒷모습이

차가웠던 것 같아 다 알 것 같아

내게는 소중했던 잠 못 이루던 날들이

너에겐 지금과 다르지 않았다

사랑은 비극이어라 그대는 내가 아니다

추억은 다르게 적힌다'

-이소라 노랫말 ‘바람이 분다’ 중에서

가수 이소라의 노래를 즐겨 듣곤 한다. 그녀의 노랫말은 늘 서정적이어서인지 노랫말을 되뇔 때면 가슴에 싸한 기운이 맴돈다.

‘사랑에 상처 받은 이 사랑으로 치유하라’

지금의 내 나이에 다시 누군가를 사랑한다는 것은 쉽지 않은 일이다.

그러나 나에겐 사랑이 있다. 침대 위에 앉아 노트북으로 글을 쓰고 있는 지금 그녀는 나의 옆에 살포시 누워 있다. 초롱하고 맑은 눈망울로 나를 바라보며 감자는 나에게 살짝 자신의 엉덩이를 맞닿은 채 누워 있다. 나의 영원한 사랑 감자 (말티즈).

감자를 안을 때면 그녀의 체온이 고스란히 나에게 전해져 온다. 적당하고도 따듯한 그 안온함 그리고 털의 부드러움과 그녀만의 체취 그것은 무엇으로도 표현할 수 없는 느낌이다.

|

| ▲<오브제:모피로 덮인 찻잔/메렛 오펜하임/높이17cm/1936/뉴욕모마미술관> |

여기 따듯한 찻잔이 있다. 잔, 잔 받침, 그리고 스푼까지 모두 모피로 덮여 있는 찻잔. 과연 이 잔에 차를 마실 수 있을까? 분명 이 잔은 실제 차를 마실 수 없는 잔이다.

작품 <오브제>는 본래 차가운 성질로 제작된 찻잔을 따듯한 모피로 감싸고 있다. 털을 입은 찻잔은 보는 것만으로도 금세 포근함을 느낄 수 있을 것이다. 또 어떤 면에서는 아니 저런 잔에 어떻게 차를 마시지? 하고 의구심을 품을 수도 있겠다.

작품 '오브제'는 누구나 만지고 싶어 하는 사람들의 시각적 촉감을 담도록 제안하고 있다. 인간의 오감 중 시각적 촉감은 한눈에 사물을 예측하여 인지할 수 있는 능력이다. 그런데 시각적 촉감을 자극하도록 작가는 왜 이러한 작품을 만들었을까?

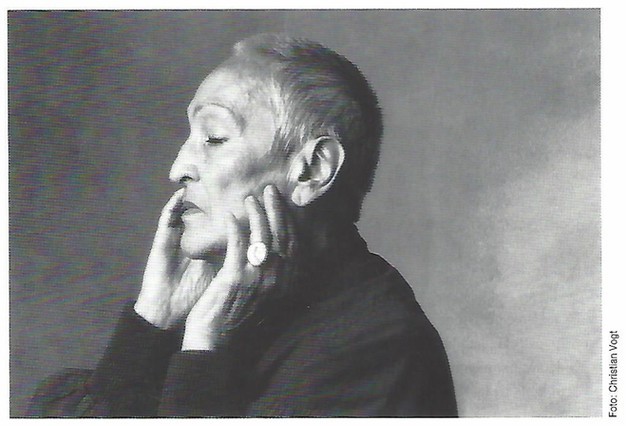

"예술은 삶의 자세이다."라고 말한 작가 메렛 오펜하임(Meret Oppenheim 1913-1985)은 비교적 어린 나이인 23살에 파리의 어느 카페에서 피카소를 만났다. 그녀는 피카소와의 대화 중 피카소가 그녀의 팔에 걸려있던 팔찌에 달려있는 모피에 흥미를 느끼자 바로 파리의 한 백화점으로 달려가 중국산 영양의 모피를 구입하여 작품 '오브제'를 제작한 것으로 알려져 있다.

|

그녀는 1920년대 앙드레 브르통(André Breton), 막스 에른스트(Max Ernst)등과 함께 초현실주의 운동의 일원이었다.

당시 사진작가 만 레이(Man Ray)는 특별히 그녀를 모델로 다양한 누드 작품을 촬영했고, 그 사진은 현재 가장 유명한 만 레이 작품 중 하나로 손꼽히고 있다.

이러한 초현실주의 예술가들이 가장 좋아하는 것이 바로 '낯설게 하기'이다.

그렇기에 그녀는 찻잔에 모피를 입혀 우리에게 고정된 이미지인 찻잔을 왜곡된 모습으로 사물을 비틀어 매우 낯설게 보이도록 하는 공식을 성립한 것이다.

인간이 가지고 있는 선입견 그리고 자신이 믿게 되는 믿음의 확신은 가끔 예측하지 못하는 방향으로 흘러가기도 한다. 마치 오펜하임의 찻잔처럼. 그러나 나는 알고 있다. 나의 믿음과 확신의 예측 불확실성에 대한 방패막이 무엇인지.

그것은 그 사실을 인정하고 흐르는 강물처럼 그대로 내버려 두는 것이다. 강둑이 터져 흘러가는 물을 막을 수 없을 때 내가 할 수 있는 일은 아무것도 없기 때문이다. 그래서 그냥 내 마음속 감정이 터져 흘러내릴 때는 그저 내버려 둔다. 가만히 아주 가만히.

그리고 그 마음을 바라본다. '내 마음속에서 출렁이는 그 감정을 아주 낯설게 바라보기'. 그럴 때면 낯설게 바라본 나의 감정 속에서 새로운 감정이 나를 감싸 안는다. 사물을 바라보는 시점은 사람마다 다르다는 것 그리고 그것을 인정해야 한다는 것을.

가수 이소라의 노랫말처럼 '추억은 다르게 적힌다. 그는 내가 아니고 나는 그가 아니었던 것'. 한 때는 열렬히 사랑했던 연인이 함께 바라본 시선은 서로가 달랐다는 것을 헤어진 후에야 느낀 것과 같이. 이러한 행위를 함으로써 나를 바로 세우는 작업. 이것이 바로 나의 자아성찰 방법 중 하나다.

미국의 미술 비평가인 그린버그는 평면적 회화를 매우 중요시하였다. 그러나 그것은 본질적인 관습에 지나지 않는다는 사실을 많은 예술가들은 곧 깨닫게 되었다. 이후 수많은 예측 불허?의 작품들이 탄생하였으며, 우리는 '화이트 큐브'라는 공간을 통해 시각과 촉각 등을 동원하여 작품의 메시지를 내면화한다.

그렇게 예술작품을 통해 내면화시킨 작업은 우리를 조금 더 성숙한 사고를 갖게 만들어준다. 통념적 시선이 아닌 다르게 바라보기 즉 낯설게 바라보기. 그것은 나 자신을 세상으로부터 더욱 공고히 만들어 준다는 것을 오늘 다시 한 번 느껴본다.

요즘 아침, 저녁으로 갑자기 서늘해진 기온차를 느끼며 곧 더욱 거세어질 바람으로부터 나의 옷깃을 다시 한 번 매만져 봐야겠다. 오펜하임의 찻잔처럼 따뜻하게 말이다.

아트 에세이스트: Celine

[저작권자ⓒ 세계로컬타임즈. 무단전재-재배포 금지]