|

| ▲ 지난 3일 서울 대한상공회의소에서 열린 '경제 회복과 선도형 경제로의 도약' 국무총리-경제단체장 간담회에 김부겸 국무총리와 경제계 단체장들. (사진=뉴시스) |

한국 경제는 아직도 외부충격에 취약한 실정인데 여간 큰 걱정이 아니다.

미국 경제가 과열돼 인플레이션이 지속되는 경우 금리가 오르고 이를 따라 한국의 금리도 오를 수밖에 없는데, 이때 과도한 민간 및 정부 부채는 경제에 큰 부담이 되는 건 불 보듯 훤하다.

이번 여름에 움츠러든 실물경기에 온기를 불어넣기 위해서라는 설명이다. 2차 추경 움직임이 가시화함에 따라 재정건전성 악화가 우려된다.

한국경제연구원이 전영준 한양대 교수에게 의뢰한 ‘정부 재정 변화에 따른 세대별 순조세부담’ 보고서에 따르면 앞으로 태어날 미래 세대의 생애 순조세부담은 대폭 증가한다는 분석이 뒷받침하고 있다.

선심성 복지 확대 등 정부의 재정 씀씀이가 커지면서 재정 수지(수입-지출)가 크게 악화된 게 주요 요인임을 가볍게 여겨선 안 된다.

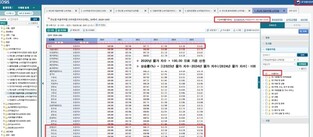

통합재정수지에서 각종 사회 보장성 기금을 제외해 보다 실질적인 재정 상황을 보여주는 관리재정수지는 2018년 10조6,000억 원 적자에서 54조4,000억 원 적자로 그 폭이 5배 넘게 악화했다.

올 한 해만 150조원 국가채무 증가(지난해 본예산 대비)가 예고돼 있다.

여기에 코로나19 손실보상제까지 더해진다면 빚만 더 쌓일 뿐이다. 이러니 ‘나랏돈 퍼주기’라는 비판이 나오는 배경이다.

그러나 향후 세수의 폭발적인 증가를 기대하기 힘든 상황에서 현재 세수를 재난지원금 등 소비성 정책에 사용한다면 이자 납입 등 금융비용에 들어가 소비 확대로 이어질 확률은 낮다.

따라서 현재 일자리 창출이 중요한 만큼 기업 경쟁력이나 미래 성장동력에 대한 투자가 국민 경제에 더 도움 될 것이다.

문재인정부는 국가부채 비율 급등이 국가 신용등급 하락으로 이어질 경우 상상 이상의 경제적 후폭풍이 닥칠 수 있다는 점을 직시해야 한다.

[저작권자ⓒ 세계로컬타임즈. 무단전재-재배포 금지]